こんにちは、静岡岩本です。韮山反射炉が7月5日に世界文化遺産に登録されたことは皆さんご存知ですよね。私も静岡県人として実物を見たいを思いつつ中々時間がなく行けずにいましたがやっと見に行く事ができました。れんが積みの溶解炉と高さ15メートルの煙突が4基からなっています。

韮山の代官・江川太郎左衛門は幕府の要人でもあり、幕府の命で西洋式砲術を学び、外国からの侵略の危機に対抗するため、鉄砲や大砲を大量に作らなければならなくなり、大きくて威力のある大砲を作るのに必要な純度の高い鉄を作るため反射炉が建造されたそうです。

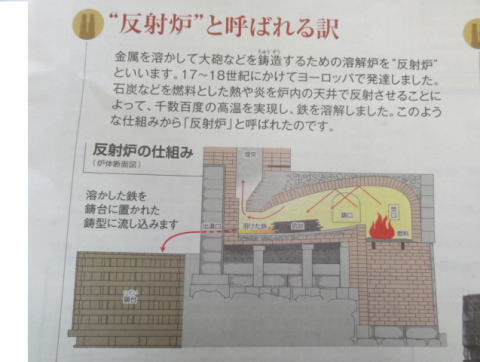

まず、反射炉の仕組みから紹介

鋳口(銑鉄と入れる所・大きい方)と焚口(石炭などの燃料を入れる所・小さい四角の穴)

溶けた鉄が出てくる穴・丸い穴 (ここに鋳型を置いて流し込み大砲の型を作った)

ボランティアさんが説明してくれます

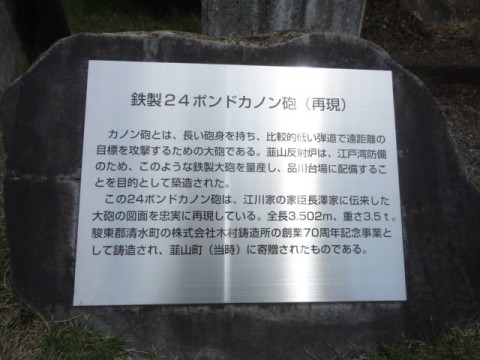

当時作っていた大砲(24ポンドカノン砲)のレプリカ・鋳造物

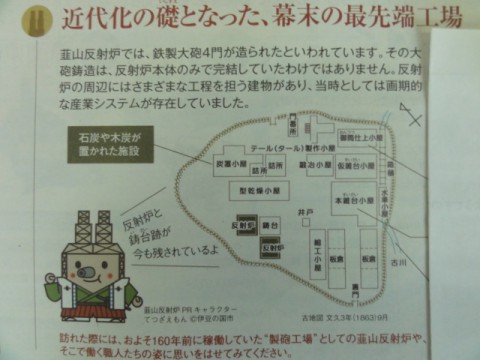

反射炉全体の周りをぐるっと一周、ボランティアさんの説明を聞きながら見学は15分ほどで終了しました。(当時はもっと広く、炭焼き小屋、鍛冶小屋、型乾燥小屋などさまざまな建物があって一つの大砲ができていた)

反射炉建設責任者で韮山の代官だった「江川太郎左衛門英龍」の銅像とゆるキャラ「てつざえもん」後ろに反射炉がみえます。

『パン祖について』西洋の軍術に精通していた江川が軍用の携帯食としてパンに目を付け1842年4月12日にパンの製造を試み、それが日本で初めて焼かれたパンとなり、江川は、『パン祖』と呼ばれるようになったそうです。売店ではそのパンを再現し、販売しています。現代のパンと違って非常に固く噛むのが困難ならしいですよ。NHKの番組で笑福亭鶴瓶さんも食べたけどその硬さには驚いていました。

写真は販売されているパンのコーナー(硬いときいているので購入には勇気が必要)

直径8cm位で高さは2.5cm位のパンが数枚、甘味はなく乾パンのような感じで食べるときは砕いたりスープに浸したりするのがおすすめ。賞味期限は1年あるので非常食に良いかも。

敷地内にはお茶工場、ビール工場、レストラン、休憩施設などがありますが、駐車場が狭く、駐車場を増設中でした。バスも多いので早く広くして欲しいですね。近くに江川氏の屋敷(江戸時代の代官屋敷)が原型のまま残されていて見学できるし、韮山城址もあるのでまた、ゆっくり見学したいと思います。

韮山を含め伊豆の国市の物件は日本マウントホームページで掲載しています。1年を通して暮らしやすい気候の伊豆韮山においでください。

別荘地でも永住の方が増えている地域です。ここをクリックでホームページに飛びます。

コメント