保有している物件について、細かく把握している人はどれくらいいるでしょうか?

また、「どんな住宅を建てるか」を考えるうえでも、「土地」と「建物」の広さと高さをどこまで建てられるのかを理解する必要が出てきます。

もし、相続などで手に入れた物件である場合、その物件がどんな規制があり、どんな状態で、将来どのようにできるのかを知っているのと知っていないのとでは、大きな差が生じてくることでしょう。

規制の代表格と言えるのが「建蔽率(建ぺい率)」と「容積率」で、後々後悔をしないためにも、知っておくべき規制になります。

不動産情報を見ても、販売図面を見ても、よく見る数字ですが、なんの数字?という疑問を解決できる内容になっています。

なぜかというと、買い主は大きな金額を出して購入するわけですから、その物件を手に入れた後どのような生活をしたいのか、その生活のために物件をどう手を加えていくのかを色々と考えています。

ですから、売り手側が自分の物件について何も分かっていないと、買い手側と温度差が生じて会話がかみ合わずに、せっかくの売却チャンスを逃してしまうことにもつながってしまうからです。

もちろん仲介業者が説明してくれることもありますが、やはり売り主が自ら知識を持って買い手と話ができたほうが、相手も安心しますし信頼感が増してきて売買成立に近くなりますよね。

ここでは、建築基準法上でも非常に重要な規制のひとつである建ぺい率と容積率について説明していきます。

建蔽率の「蔽」の字が難しすぎますね。

そ、そうですね

目次

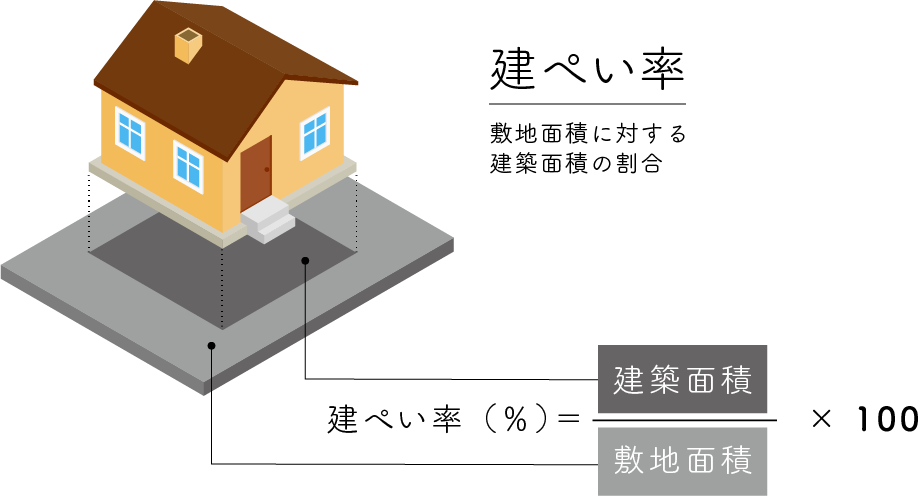

建ぺい率とは?

建ぺい率(建蔽率)とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことで、建築面積とは建物を上から見た場合の水平投影面積のことになります。

要するに、その土地に対してどれくらいの面積を建物の建築部分にできるかを指します。

基本的に、土地があればその土地に隙間なく建物を建てられるわけではなく、例えば100平米の土地があったとして、建ぺい率が60%となっていた場合には60平米分しか建物の面積とすることができません。

建ぺい率の計算方法

計算式としては、

建築面積 / 敷地面積 × 100 = 建ぺい率

ということになりますから、

上記の例でいくと

60㎡(建築面積) / 100㎡(敷地面積)×100 = 60%(建ぺい率)

となります。

建ぺい率の重要なポイント

もし、売却予定の物件が古い物件で、建築部分が建ぺい率をオーバーしていた場合には、建て直すときに指定の建ぺい率でしか建築できませんので、それまでの建物より窮屈に感じることがあるかもしれません。

ですから、規制の建ぺい率と実際の建築面積はあらかじめ知っておき、もし建ぺい率オーバーの場合には買い主側にしっかりと伝えておきましょう。

当然ながら、注文住宅を建てる際も敷地面積に対する建築面積の割合が適切である必要があるので、土地を決める前に必ず建ぺい率を確認しましょう。

土地を買ったものの、建ぺい率が低かったりしたら、イメージしていた建物が建てられないかも!?

割合の部分もあるので、土地の面積次第では広い建築面積を確保できるかもしれませんし、後半、「緩和」についてもお話します。

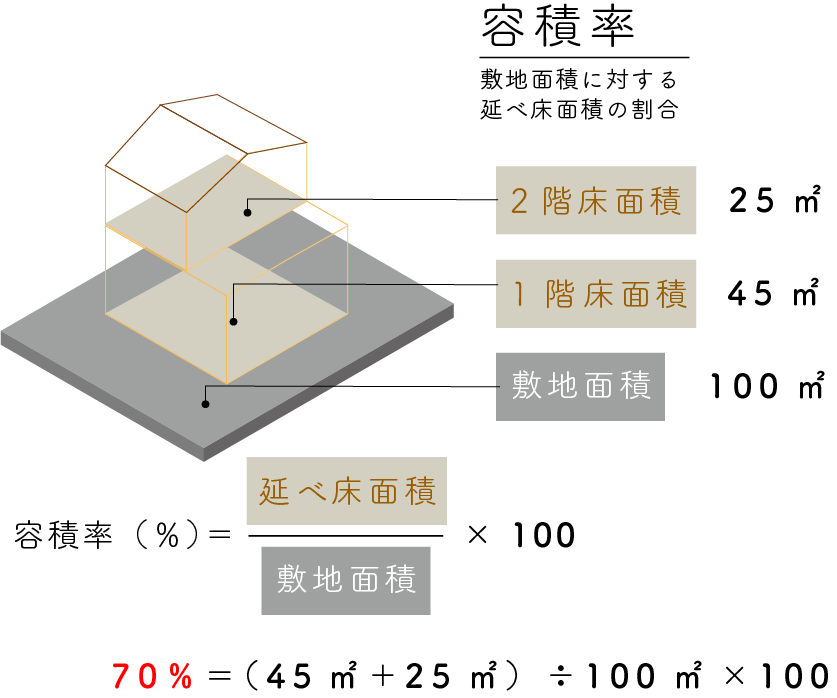

容積率とは?

容積率とは、敷地面積に対する延床面積の割合のことで、この容積率には用途地域によって指定容積率がさだめられていますが、そのほかに前面道路の幅員による制限が存在します。

どういうことかといいますと、例えば指定容積率が200%とさだめられている場合、敷地の面積が100㎡であった場合には、各階の面積を合計した延床面積は200㎡以下でなければなりません。

容積率の計算方法

計算式としては、

延床面積 / 敷地面積 × 100 = 容積率

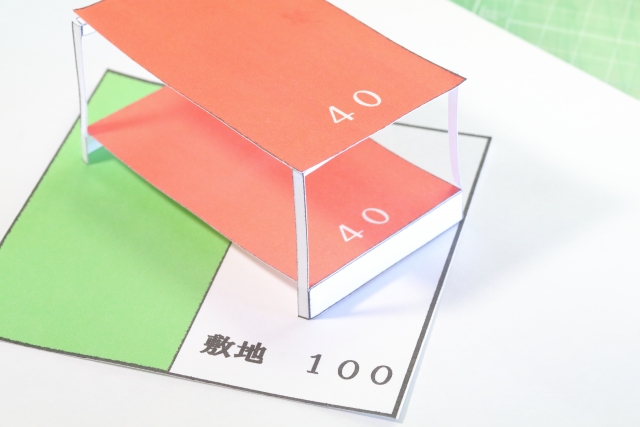

上記の図を参考にすると

1階床面積と2階床面積を足します。

25平米+45平米=70平米

これが延床面積になります。

敷地面積を割りまして、100をかけた式がこちら。

70平米 / 100平米 ×100 = 70%

容積率は70%とわかります。

前面道路の幅員による規制

容積率の規制は、都市計画で定める容積率以下であって、かつ前面道路の幅員が12m未満である場合には、前面道路の幅員に一定率を乗じた数値以下であることが必要になってきます。

計算式は次のとおりです。

・住居系地域の場合

前面道路幅員(4m以上12m未満) ×4/10 =基準容積率

・そのほかの地域の場合

前面道路幅員(4m以上12m未満) ×6/10 =基準容積率

住居系の地域とは、例えば第一種低層住居専用地域や第一種中高層住居専用地域などの用途地域のことです。

もし物件の前面道路が4m以上12m未満だった場合、上記の計算をもとに割り出した基準容積率と、もともとさだめられている指定容積率を比べ、どちらか厳しいほうの容積率が適用されます。

前面道路が2つ以上の道路に接していたり、セットバックが住んでいない道路であったりする場合には、それぞれ広い道路を計算にしようしたり、前面道路が4mとして計算されたりと細かいルールはありますが、とりあえずは必ず指定容積率の限度いっぱいに建物が建てられるわけではないということは覚えておきましょう。

建築面積と床面積と建物面積の違いは?

建築面積とは

「建築面積」は建物を真上から見たときの外周で求めた面積のことです。

一般的な建物の、1階部分の面積が「建築面積」に該当します。

床面積と建物面積は同じ?

「床面積」は建築物の各階の、壁もしくは柱の中心線で囲まれた部分を計算した面積のことです。

「延べ床面積」は、建物各階の「床面積」を全て足した数値になります。

「延べ床面積」と「建物面積」は同じものを指します。

建ぺい率と容積率が緩和されるケースは?

これまでは規制について述べてきましたが、逆に緩和されるケースもあります。

建ぺい率が緩和されるケース

建ぺい率が緩和されるケースは次のようなものがあります。

- 特定行政庁が指定する角地などのケース→10%増し

- 準防火地域内の耐火建築物、または準耐火建築物→10%増し

- 防火地域内の耐火建築物のケース→10%増し

- 建ぺい率80%指定の防火地域内の耐火建築物→制限なし

この中でも個人売買において可能性の高いものとしては、物件が角地に位置するケースです。

ですから、もし物件が角地にある場合は建ぺい率の緩和があるかどうかを調べておくと良いでしょう。

容積率が緩和されるケース

建ぺい率だけではなく、容積率が緩和されるケースもあります。

容積率の緩和については、当てはまるケースが多いため、イメージが湧きやすいと思います。

- 駐車場面積(建築床面積の1/5限度)

- 地下室の面積(住宅部分床面積の1/3限度)

- 共同住宅の場合には共有の廊下、階段

- その他、吹き抜け部分等

ただし、売り主としてはこの辺りについては細かく覚える必要はなく、大まかになんとなく知っておくだけで良いでしょう。

宅建の勉強で習ったけど、一般の方が覚えるほどではないですよね。

覚えておくと、なるほど~って思いますが。

もう少し容積率に影響しないものを深掘りしていきます(間取り・場所)

容積率って駐車場も含まれるの?

いい質問ですねぇ!以下に容積率に影響しないものをまとめてみました。

吹き抜け

吹き抜け部分は延べ床面積に入るのか?という質問も多いですが、結論から言えば、二階の床が存在しない吹き抜けは、延べ床面積に影響を与えません。吹き抜けを設置すると解放的な印象になるので、広がりのある空間づくりができます。別荘地内でよく見られるデザインですね。

ベランダ・バルコニー

ベランダやバルコニーは延べ床面積に含みません。ただし、壁や柱から突き出している部分が2mを超えている場合は、2mより超えた部分が延べ床面積に含まれるので注意しましょう。壁や柱から突き出している部分が2m以下のベランダやバルコニーなら大丈夫ですが、どうしても広くしたい場合は、室内の床面積の見直しをしましょう。

ベランダやバルコニーなど家の外に出ている部分が2m超えているか超えていないのかがポイントになります。

屋上

ここで気になるのが屋上テラスは?という点ですが、屋上は室内ではないので床面積に含みません。屋上に高さ1.5m以上のペントハウス(独立して建てられた「ハウス」(家屋))があると含まれます。

地下室

地下室を作りたいと方は、「地階である」「地階の天井高が地盤面から1m以下」「住宅の用途に供されている」という三つの条件を満たした場合に、延べ床面積から一定の値が除外されるということを踏まえてください。除外されるのは、「建物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計3分の1が上限」と定められています。

ロフト

- ロフトの床面積は、ロフトがある階の床面積の2分の1未満

- ロフトの天井高(内側の高さ)の最も高い部分は4メートル以下

- ロフトの床面積がロフトがある階の床面積の8分の1を超える場合、各階の壁量を増やさなくてはならない など

ロフトを設置する場合、上記のサイズであれば延べ床面積に含まれません。天井が低くなるため用途が制限されるデメリットはあったとしても、空間を活用できますので有効な方法といえるでしょう。

これを聞いた時、ロフトってあった方がいいよね?って思ってしまいました。

家を建てる際、有効活用をするためにロフトを作り、仕事部屋(書斎)にするという話もよく聞きます。

車庫・ガレージ

屋根がついた車庫やガレージをつくる場合、「建物全体の5分の1」までは延べ床面積から除外される緩和措置があります。自転車置き場についても同様です。

柱や屋根のついていない駐車場の場合は建物と見なされないため、容積率に影響を与えません。単独車庫、ビルトインガレージ、カーポート、いずれも車庫の構造形式などに関係なく、用途が車庫であれば、どのようなタイプでも容積率緩和の対象となります。

特定道路

幅員15m以上の道路は特定道路とされ、特定道路から分岐した道路に接する一定範囲内の土地は、容積率が緩和されます。

共有スペース(マンションの場合)

マンションの共有スペースであるエレベーターや階段、エントランスホール、廊下などは、建物の延べ床面積として計算されず、容積率にも含まれません。

建ぺい率(建蔽率)と容積率の調べ方

建ぺい率と容積率は、基本的には市役所等のサイトにて情報を公開していることもあり、公開していない場合は、市役所等の都市計画担当部署に問い合わせることで確認することができます。

当然ながら土地の販売をしている不動産会社のWebサイトやチラシでも確認できると思います。土地の購入をお考えの方は、建ぺい率と容積率を知るのに困ったときには不動産会社に問い合わせてみましょう。

建ぺい率や容積率がオーバーしているとどうなる?

建ぺい率と容積率は、もともと建築基準法の中でも最も不適合が多い項目の一つとなっています。

いくつかの規制の中でも、この建ぺい率と容積率は数字ではっきりと可否が分かるため、違法かそうでないかが判断しやすいためです。

もし建築して建ぺい率や容積率がオーバーしていると、金融機関が融資の担保評価を行う際にも真っ先にこの項目を確認し、とくに容積率がオーバーしていると融資の対象外とするケースも多くなってきました。

そのように弊害が起きる可能性もありますから、そこを踏まえたうえで売買の交渉を行うと、スムーズに話が進むでしょう。

容積率がオーバーする原因となるもの

容積率がオーバーする理由の中で比較的多いのは、リフォームによる増築です。

防火地域・準防火地域以外の地域で、増築部分の床面積の合計が10平米以内である場合は、確認申請手続きが不要になるため、このくらい大丈夫だろうと、気づかずに違法建築となってしまう場合があるので気をつける必要があります。

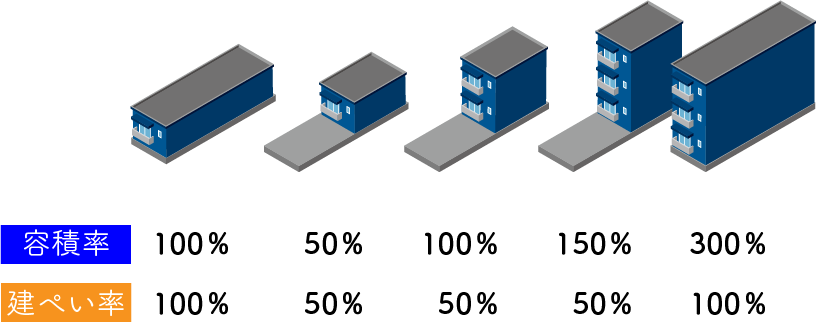

建蔽率と容積率によって建つ家はどのように異なるのかイラストで比較してみました

こうして比較してみると、同じ敷地面積であっても、建ぺい率と容積率の違いによって、建てられる家の大きさが異なることがわかりますね。

建ぺい率、容積率も、なんとなくでも理解しておくと、家を建てる際にイメージを掴めると思います。自治体や条例などで決められていることもあるため、思い込みがないようにしたい要点ではありますね。

たとえば、軽井沢の一部では建ぺい率20%と容積率20%と、それぞれ20%以内に収めることが義務付けられています。一瞬、それだけなの!?とビックリしてしまいますが、一区画の最小面積は1000平米以上と決められているので、1000平米の土地とするならば、200平米の建築面積で建てられるわけです。

その土地に対して100平米であれば2階建て。200平米であれば平屋。いかがでしょうか?

※例として軽井沢をピックアップしてみましたが、実際は、他にも高さ制限など他にも制限がありますので、詳しくは不動産会社で確認してください。

建ぺい率と容積率ってなに?知っておくべき建築基準法での規制と緩和についてのまとめ

まず建ぺい率とは、敷地の面積と、そこに建物を建てる面積の割合のことをいい、その割合は用途地域の種類によってそれぞれ定められており、計算式で現わすと

建物面積 / 敷地面積 × 100 = 建ぺい率囲み枠

となります。

また、建ぺい率は緩和されるケースがあり、特定行政庁の指定した角地や、防火地域内の耐火建築物である場合など、もし自分の物件を売却する場合には、自ら買い手側に説明できるとより信頼を得ることができます。

ですから、まずその物件の用途地域がどうなっているのか、建ぺい率の割合はどうなのかなど、売買に向けた資料をそろえる段階で把握しておくと良いでしょう。

容積率についても用途地域別に割合が定められており、各階の床面積を合計したものに敷地面積を割ることで判断することができます。

延床面積 / 敷地面積 × 100 = 容積率

建ぺい率と同じく、容積率についても緩和されるケースがあり、前面道路の幅員による規制がある場合や、地下室や駐車場などの有無によっても適用されることがあります。

容積率の緩和に関しては、買い手側が主に考えていくことになりますので、売り主側としてはそこまで細かく把握しておく必要はありません。

今回は建ぺい率や容積率といった専門的な用語が出てきて戸惑う方もいるかもしれませんが、やはり買い手側は高額の大きい買い物をするわけですから、自分の物件についてなにも分かっていない人から購入するのは不安に感じるものです。

とくに相続などで突然手に入った物件を、ただ換金したいために売却を考えている人もかなり多くなってきた印象です。

そのような場合ですと、買い手側のことをなにも考えていない場合もあるので、売却物件がどのような規制や緩和を受けるのかを把握しようともしないため、のちのちにトラブルとなる可能性も高くなっていくでしょう。

まず買い手側の身に立って、なんでも仲介業者まかせにせずに、自分でも直接買い手に対して説明し、その物件がどのような規制や緩和があり、そのために今後どんな風にできる可能性があるかなど、売り主から直接説明があれば買い手側からの安心感も非常に高くなります。

とくに今回述べた建ぺい率や容積率は、非常に重要な規制項目ですので、落とし穴に落ちないように、なんとなく絵でイメージしながらでも理解して、説明できるようになっておくのが望ましいでしょう。

\ ただいま、売却物件募集中 /

不動産・別荘売却についてはこちら

田舎暮らし・リゾート物件を取り扱う不動産情報サイト

不動産売却時には、「いなかも家探しに掲載」してと伝えよう!

\ 不動産業者様、いなかも家探しに無料で物件掲載してみませんか? /

広告掲載(物件掲載)してみる

この記事の著者

-

建築・不動産が好きなファイナンシャル・プランナー。行政書士。元不動産営業マン。

神奈川県横浜市出身

40代既婚

人生の中で大きい取引になる不動産。

その不動産の取引に関する基礎的な知識、不安の解決、ノウハウなど、みなさまに分かりやすくお伝えします。

著者の最新投稿

不動産の知識を高めよう!2023.06.22不動産の購入で住宅ローンを利用する場合に必要な知識は?

不動産の知識を高めよう!2023.06.22不動産の購入で住宅ローンを利用する場合に必要な知識は? 不動産の知識を高めよう!2023.05.25不動産売買で必ず知っておいたほうがいい災害に関する知識について

不動産の知識を高めよう!2023.05.25不動産売買で必ず知っておいたほうがいい災害に関する知識について 不動産の知識を高めよう!2023.04.24不動産売買で知っておきたい3つのインフラ。電気、ガス、上下水道のこと

不動産の知識を高めよう!2023.04.24不動産売買で知っておきたい3つのインフラ。電気、ガス、上下水道のこと 不動産の知識を高めよう!2023.03.16売買契約後の決済時に清算する金額はどうやって計算する?

不動産の知識を高めよう!2023.03.16売買契約後の決済時に清算する金額はどうやって計算する?

コメント